| 2005 |

| 02,25 |

「何時に来るのよ・・・全然来る気配ないんじゃないの?」

「う・・・おっかしいなあ。絶対この時間だっての」

俺は、不審そうにキョロキョロと首をまわす母親の頭を軽くはたいた。

勿論、2倍くらいになって返ってきた上に、元々無造作にワックスでいじってた髪が、半端じゃない無造作具合になったのは言うまでもない。

25日、引越し当日。

息子がまったく引越しの準備をしないことが不安になったのか、母親が昨夜から上京してきた。

自慢じゃないが、俺は極度の面倒臭がりやだ。

実のところ、周りでそれを知っている人はすごく少数になると思う。

几帳面でマメなイメージが不思議と付くことが多いのだが、実のところ、典型的なO型の性格。

前も、本屋で立ち読みしていた雑誌の血液型占いのページは、こんな感じだった。

・正義感が強く、情が深い。

・向上心が強く負けず嫌い。

・機嫌が悪いとへそを曲げる。

・地に足のついた現実的な考え方をし、客観視することができる。

・かなりの自信家なので、自分勝手な行動を取りやすい。

実のところ、悔しいことに殆ど当たっているのがなんとも辛いところだった。

そんな俺の性格を熟知した母親は、こうやって困ったときには一応助けの船を出してくれるのだが、こちらが思う100倍は恩着せがましい態度なので、あまり素直に感謝の意を表すことが難しい。

だから、いつだってこんな会話になるんだろう。

「いいから早く片付ければ?」

「うっせー、適当にやりゃいいんだよ。金で解決!」

「・・・仕事でお金使うようになってから、性格悪くなったわね、アンタ」

やっぱり全部否定できないところが悲しいところだ。

9時30分。

そろそろ手持ち無沙汰になってきた頃になって、ようやく引越し業者がやってきた。

「今日はよろしく御願いしますー」

とやってきたのは、25前後と思しき気のよさそうな今時の兄ちゃんだった。

「処分する品と、大きな家具の配置だけ先に確認して運びます。あと貴重品は大丈夫でしょうか?」

「えっと、そのラブソファは部屋の左奥に。あと電子ピアノが・・・」

自分で配置を説明しながら、俺は久々に接する引越し屋さんの手際のよさにひそかに舌を巻いていた。

壁を傷つけないようにさっとボール紙を張り、大きな家具に関しては、ふわっとした素材の保護布を上から被せていく。

トラックで出す順番を瞬時に判断し、重量バランスを計算する。

−こんな仕事でも、創造性の余地があるんだな。

当たり前のことに少し興奮しながら眺めていると、やがて1時間ほどであれだけモノが詰まった部屋も空になった。

さすがに7年住んだだけあって、ポスターの跡や、冷蔵庫の後ろの汚れなどは目に付く。

ガランとした、でも見慣れたその部屋をぼんやり見ていると、母親が後ろから呟いた。

「あれからもう、7年経つんだね」

「あ、だね」

「思えば、今の名古屋の家と変わらないくらい住んでるんだ。長いわね・・・」

そうだった。

名古屋の今の実家に越してきたのが、11歳。

今の家に越してきたのは大学からだから、時間的にはそれほど差異がないわけで、自分の中の時間に対する認識の違いにちょっとぞっとしてしまう。

やっぱり、生きている時間が長くなると、1年に対する感覚が、10分の1から20分の1という形で変化していくからだろうか。

「なんかさ」

「ん?なによ?」

「年とると時間が経つのが早いってホントかもな」

俺がそう言うと、母親は一言「バカ」とだけ言って、誰もいない部屋から出て行った。

もう一度部屋を眺めやる。

西側の窓に残されたマスタード色のブラインドが所在無さげに佇んでいた。

ソファの色と合わせてて結構お気に入りのものだった。

今回、窓のサイズと合わない為に、泣く泣く置き去りにしていくことになったのだが、こうして見ると、意外と引っ越し当初は色合いとか拘ってたんだよな、と今更ながらに思う。

その瞬間、ふと思い出したのは、21歳になりたての冬のことだ。

当時、気になってた大学の同級生が初めて家に遊びに来たんだっけ。

「ふふ、わたしの部屋より広いかもー」

そう言いながら、興味深そうに部屋を見回す彼女。

「広いだけで何も面白いことないけどさ、ゆっくりしていってよ」

と俺は照れながら、電子ピアノに寄り掛かった。

そんな俺を見ながら、彼女が面白そうに言ったのは、色のことだった。

「この部屋、なんだかイエローに統一されてるよね?マスタード色のブラインド、電子ピアノの鮮やかな黄色、あと、このたんぽぽ色のソファ・・・結構意外だな」

「意外ってなにが?」

そう聞きなおした俺に、彼女はちょっと下手クソなウィンクをしながらこう答えた。

「黄色っていうイメージがなかったから。怒らないでね。もっとね、落ち着きとビビッドさが同居してるような色のイメージがあるんだなあ」

「それってジジクサイってことかよ?ひでー女だな」

そう言いながら舌を出した俺に、彼女はちょっと頬を膨らませて、クッションを俺に投げつける。

そのクッションは命中せず、結局ブラインドに音を立ててぶつかった。

あれから何年経ったんだろう。

俺は頭を振りながら、ブラインドを一回そっと触り、それから後ろを振り向かずにドアを閉めた。

自分に合わない色使いだと思ったことはないけど、確かにビビッドなイエローを傍に置いておく習慣は自分になかった気がする。

それなのに、不思議と自分がくつろげる場所にそれを置いてるのは、何かの意識の現われなのだろうか。

「いつまで思い出ごっこしてるの?もう行くんでしょ?」

ドアの向こう側から聞こえる声に生返事を返しつつ、俺は再び立ち上がり、7年間の思い出に蓋をした。

駅前に出てくると、そこはマンションの建築ラッシュで妙に活気付いていた。

もっとも、昔と違い、民間の力で勝手にモノが建てられる時代なんだろう。

景観などお構いなしに、駅前にパチンコ屋が乱立する光景は、住人としては複雑な心境だった。

しばらくご無沙汰になりそうなその風景を見つつ、昼ご飯を食べる場所を探した。

あれこれ考えてはみるものの、結局立ち止まったのは、いつもの場所だった。

「ここ?」

不思議な顔で俺の方を見つめる母親を促してお店のドアを開ける。

カランカラン、と昔の喫茶店のようなカウベルが音を立てて歓迎してくれた。

そこは、「エクリチュール」という名前の小さなレストラン。

初めて入ったときは、そのあまりにレトロな感覚に小さな衝撃を受けたものだが、味はなかなかどうして、洋食をベースにしつつも、日本人が楽しめる食感にアレンジされていて、個人的にも一人で入れる珍しいお店だった。

本当にどこでもありそうで、でも多分探しても見当たらないタイプのお店だと思う。

でも、多分自分が最初にここに連れてこられたときの反応といえば、多分店の名前にニンマリしたような気がする。

エクリチュール−英語に直せばwritingなのだが、現代思想をちょっと齧った人ならバルトやデリダの著作でお馴染みの単語だろう。

本来は、言語体や文体とも違う、文学の形式的現実の意だと、学生時代に教わった覚えがある。

やっぱりフランスに縁のあるスタッフがいるのかという気もする一方で、俺はふとこう思ったんだ。

その「どこにもありそうだけど、どこにもない」というものこそ、エクリチュールという名前にぴったりだな、と。

そう思えば、橙の光に浮かんだこの場所も、どこか違った表情を見せるのだ。

やがて運ばれてきたのは、「いつものメニュー」だった。

「お待たせしました」とだけ言って言葉少なにマスターが置いていったのは、チキンの照り焼きだ。

これにサラダ、ライス、味噌汁がつき、さらにドリンクが2杯分頼めて580円という価格で、本当に学生時代からお世話になった一品だった。

「あら・・・意外にいけるじゃん」

「だしょ?値段の割に全然うまいよ」

と、どこか間違った日本語を操りつつ、俺はチキンを頬張った。

醤油や味醂から生まれる甘みが、滑らかに喉の奥へと流れ込んでいく。

この7年の間、お袋の味みたいなもんだったんだよなあ、と

、普段寡黙なマスターが飲み物のお代わりを持ってきて、トンとテーブルに置きながら、

「珍しいね、お母さん?」と聞いてきた。

首を縦に振り、俺は切り出しにくかったことを口にすることにした。

「今日で、ここ最後なんです。今まで美味しいご飯食べさせてもらって、うれしかったです」

すると、マスターは、黙って踵を返したかと思うと、カウンターの奥でゴソゴソと何やらやりだし、数秒後、こちらに小皿を一つ持ってきた。

「また、こちらに来たら食べに来てください」

そう彼が言ってテーブルに置いたのは、小さなプリンの器だった。

いつもは、少し割高なランチの方で出てくるデザートだったので、少し驚きつつも、マスターにしっかりと頭を下げた。

こういう最後の時に限って、ずるいよマスター。

「ありがとうございましたー」

いつもの言葉で見送られ、俺たちは店を後にした。

特に感傷的になる必要もなかったのに、なんだか本当に最後のような気がして、お店を出てからも、俺は何度もエクリチュールの看板を振り返った。

PR

カレンダー

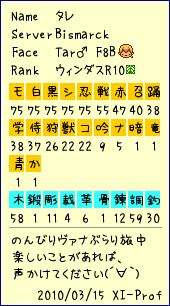

プロフィール

カテゴリー

最新記事

(04/18)

(03/17)

(02/15)

(12/15)

(11/15)

最新TB

ブログ内検索