| 2005 |

| 03,03 |

「冬は、空の色綺麗だな」

駅のホームに佇んでいる俺は、ふと懐かしい声を聞いた気がした。

辺りを見回しても誰もいない。

そして、俄かに一人苦笑した。

なぜなら、その言葉を俺に言った張本人は、同じ世界には存在していないから。

彼の言葉は、もう俺には届かなくなってしまった。

そんな俺が今、それに答えるならば言う言葉は決まっている。

−当たり前だろ。俺が生まれた季節なんだからさ。

「バカタレー。オレが生まれたからに決まってるだろ」

そう笑いながら憎まれ口を叩く彼の姿が目に浮かびそうで、視界がぼやけてきそうになる。

慌てて上を向くと、そこには本当に綺麗なスカイブルーが広がっていた。

青をどこまでも削り取ったようなその色は、彼の心情をどこか象徴してるような気がした。

#3 February 5,2005 Yokohama

2月5日。

そのときの俺は、同じように駅のホームに一人佇んでいた。

家探しのために渋谷の不動産屋と約束をしていたので、重い腰を上げて家から出たばかりだった。

雪が落ちてきそうなほどどんよりとした空だな、とぼんやりと思ったことがなぜか記憶の底に沈んでいる。

♪チャーラーラーラー

コートの中の携帯が大音量で鳴り出し、俺は慌ててポケットを弄った。

画面には、無二の親友の智也の名前が表示されていた。

ちょうど彼にも家探しのことを伝えようと思っていたところだったので、唇の端に笑みを浮かべながら、俺は通話ボタンを押した。

「はい、もしもしー」

「もしもしー。あの・・・」

びっくりしたことに、それは智也の声ではなく、大人びた女性の声だった。

その瞬間は、頭が混乱していて、自分がからかわれているような気がしたのだが、同時に何かがずっと頭の中で警鐘を鳴らしていた。

何かがおかしい。

「私、智也の母親です。息子がいつもお世話になりまして」

それを聞いて、余計に俺は迷宮へと迷い込んだ。

「は、はあ・・・」

そもそも、智也の家族とは一度も面識がなかったから、ただただ戸惑ってその声を聞き続けた。

突然の電話を詫びる彼の母親は、続けてその謎が氷解する言葉をつむいだ。

しかし、それは俺に取って、とても残酷な言葉だったのだ。

「ニュースをご覧になったとは思いますが・・・3日の午前中、亡くなりまして。

生前は、色々よくしていただいたそうで、ありがとうございました」

その言葉の意味が理解できるまで数秒の時間を要した。

「な・・・亡くなった?」

それから先のことはよく覚えていない。

彼の母親の声がひたすら受話器から流れ出していただけだった。

断片的に「自殺した」「メールの履歴から電話した」という言葉だけを耳の奥へと残して。

智也とは、不思議な出会い方をした。

美術系の専門学校に通っていた20歳の彼と、社会人の俺が接点を持つのは普通ならありえないことだ。

まして、親友になるとは全く思っていなかった。

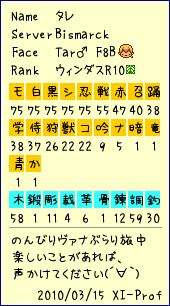

1年以上前になるだろうか・・・彼の存在を知ったのは、オンラインゲーム上のことだ。

一緒にパーティーを組み、経験値を稼ぎに行っただけの仲。

戦闘中は全く無口だった彼が、何故パーティーが解散した後に俺に声をかけてきたのかは、今でも一番の謎だと思う。

というのも、俺がそのパーティーでは一番空回りしていたからだ。

他の人よりも3つほどレベルが低く、しかもアタッカーとしては不向きな種族を操っていて、今思い起こしても何故自分があのパーティーに誘われたのかよくわからない。

ただ、必死に迷惑をかけないようにとコントローラーを握り締めていた記憶だけがずっとこの手に残っている。

「今日は楽しかったよ。よかったらまた遊ぼう」

あいつの言葉が画面に現れたとき、本当に意外で、でもどこかその必死だった自分が救われたような気がして、すごくうれしかったんだ。

なのに、結局智也とそのゲームの中で遊んだ記憶はそれ以降ほとんどなかった。

勿論色々な話はしたのだが、結局ゲームの中での話より、今こんなことをしてる、こんなテレビやってる、なんて下世話な話から、将来の自分についてなんて青臭い話もたくさんした。

やがて、俺の実家が近いこともあって、一度会ってみたところ意気投合してしまい、それ以降は正直なところ、自分の彼女よりも多く時間を割いて彼と遊んでいたような気がする。

友達にもいろいろな友達がいるけれど、気軽に互いに呼びつけあい、軽口を叩いたり時に頭を叩いたりなんてコミュニケーションが取れるのは、本当に貴重だったのだ。

もっとも、その年齢に似合ってよく食べた彼の食事代も殆ど俺の財布から消えていたのだが、家族と離れて過ごす自分には、時に弟みたいな感じで接していたこともあって、あまりそういったことに対する不満は感じなかった。

−仕事であまり息を抜いて素の自分で話す機会が少なかったから。

素の自分で一番いられる瞬間があるのが何より大切だったから。

俺のほうが心のメリットをたくさんもらっていたからだなんて、あいつには結局伝えることができなかった。

1月に異動が出て都内に引っ越す旨を告げたとき、一番喜んだのが智也だった。

「いいから、うちの近くに引っ越してこいって。一緒に家探し付き合っちゃるから」

「ははーん。俺がいないと淋しいんだろ、テメーは」

「だって、近くに越してくれれば飯食いに行けるじゃん」

そう言いながらニタニタ笑うヤツの頭を2,3発叩いたのが昨日のことみたいだった。

2月いっぱい、課題の提出で忙しいという話をしていた彼の邪魔をしないように、とりあえずは彼の住む目黒の近くで、引越し候補先を決めておこうと思ったのが、そもそもの始まりだった。

それ以降も、iPodを買ったりしている姿も見ていたので、正直自殺という単語は彼にもっとも似つかわしくないように思えた。

だから・・・余計にショックだったのかもしれない。

彼が死んだことが、ではなくて。

それを気付いてあげたり、止めることができなかったことこそが、一番悔しくてならなかった。

ともあれ、不動産屋との約束の時間がそのときは迫っていた。

延期することも考えたのだが、何にせよ他にいけそうな日もなかったので、動揺しっぱなしの自分を留めて現地へと向かった。

結局、当初ネットで見かけた物件は、1月から女性専用になってたり、いいなと思った物件が宗教がらみだったりと、思った以上に物件探しは難航することになる。

「やっぱり目黒がいいですか?」

そう聞いてくる業者さんの顔に頷きかけた俺は、しばらくして首を横に振った。

「いや、やっぱりいいです。目黒の近くでいいんで、目黒を通らない場所にしてください」

事前に目黒周辺で、と伝えてたヤツが突然逆の希望を出したことに、少し不思議そうな顔をした業者さんは、

「・・・確かに、目黒周辺はいい物件すぐ出ちゃうからねぇ。ただ、もうちょっと待ってもらえればいい物件出せると思いますよ」

と俺に笑いかけた。その顔を直視できなかった俺は、目を伏せながら、こう呟いた。

「いや、もういいんです。ここに来るまでは拘ってたんだけど、その理由が無くなっちまったから」

その後、業者さんがどんな顔をしたのかは分からない。

結局、俺はそのまま席を立ったからだ。

7年ぶりの引越し。

それは、味わったのことのないほろ苦さを伴って始まったのだった。

駅のホームに佇んでいる俺は、ふと懐かしい声を聞いた気がした。

辺りを見回しても誰もいない。

そして、俄かに一人苦笑した。

なぜなら、その言葉を俺に言った張本人は、同じ世界には存在していないから。

彼の言葉は、もう俺には届かなくなってしまった。

そんな俺が今、それに答えるならば言う言葉は決まっている。

−当たり前だろ。俺が生まれた季節なんだからさ。

「バカタレー。オレが生まれたからに決まってるだろ」

そう笑いながら憎まれ口を叩く彼の姿が目に浮かびそうで、視界がぼやけてきそうになる。

慌てて上を向くと、そこには本当に綺麗なスカイブルーが広がっていた。

青をどこまでも削り取ったようなその色は、彼の心情をどこか象徴してるような気がした。

2月5日。

そのときの俺は、同じように駅のホームに一人佇んでいた。

家探しのために渋谷の不動産屋と約束をしていたので、重い腰を上げて家から出たばかりだった。

雪が落ちてきそうなほどどんよりとした空だな、とぼんやりと思ったことがなぜか記憶の底に沈んでいる。

♪チャーラーラーラー

コートの中の携帯が大音量で鳴り出し、俺は慌ててポケットを弄った。

画面には、無二の親友の智也の名前が表示されていた。

ちょうど彼にも家探しのことを伝えようと思っていたところだったので、唇の端に笑みを浮かべながら、俺は通話ボタンを押した。

「はい、もしもしー」

「もしもしー。あの・・・」

びっくりしたことに、それは智也の声ではなく、大人びた女性の声だった。

その瞬間は、頭が混乱していて、自分がからかわれているような気がしたのだが、同時に何かがずっと頭の中で警鐘を鳴らしていた。

何かがおかしい。

「私、智也の母親です。息子がいつもお世話になりまして」

それを聞いて、余計に俺は迷宮へと迷い込んだ。

「は、はあ・・・」

そもそも、智也の家族とは一度も面識がなかったから、ただただ戸惑ってその声を聞き続けた。

突然の電話を詫びる彼の母親は、続けてその謎が氷解する言葉をつむいだ。

しかし、それは俺に取って、とても残酷な言葉だったのだ。

「ニュースをご覧になったとは思いますが・・・3日の午前中、亡くなりまして。

生前は、色々よくしていただいたそうで、ありがとうございました」

その言葉の意味が理解できるまで数秒の時間を要した。

「な・・・亡くなった?」

それから先のことはよく覚えていない。

彼の母親の声がひたすら受話器から流れ出していただけだった。

断片的に「自殺した」「メールの履歴から電話した」という言葉だけを耳の奥へと残して。

智也とは、不思議な出会い方をした。

美術系の専門学校に通っていた20歳の彼と、社会人の俺が接点を持つのは普通ならありえないことだ。

まして、親友になるとは全く思っていなかった。

1年以上前になるだろうか・・・彼の存在を知ったのは、オンラインゲーム上のことだ。

一緒にパーティーを組み、経験値を稼ぎに行っただけの仲。

戦闘中は全く無口だった彼が、何故パーティーが解散した後に俺に声をかけてきたのかは、今でも一番の謎だと思う。

というのも、俺がそのパーティーでは一番空回りしていたからだ。

他の人よりも3つほどレベルが低く、しかもアタッカーとしては不向きな種族を操っていて、今思い起こしても何故自分があのパーティーに誘われたのかよくわからない。

ただ、必死に迷惑をかけないようにとコントローラーを握り締めていた記憶だけがずっとこの手に残っている。

「今日は楽しかったよ。よかったらまた遊ぼう」

あいつの言葉が画面に現れたとき、本当に意外で、でもどこかその必死だった自分が救われたような気がして、すごくうれしかったんだ。

なのに、結局智也とそのゲームの中で遊んだ記憶はそれ以降ほとんどなかった。

勿論色々な話はしたのだが、結局ゲームの中での話より、今こんなことをしてる、こんなテレビやってる、なんて下世話な話から、将来の自分についてなんて青臭い話もたくさんした。

やがて、俺の実家が近いこともあって、一度会ってみたところ意気投合してしまい、それ以降は正直なところ、自分の彼女よりも多く時間を割いて彼と遊んでいたような気がする。

友達にもいろいろな友達がいるけれど、気軽に互いに呼びつけあい、軽口を叩いたり時に頭を叩いたりなんてコミュニケーションが取れるのは、本当に貴重だったのだ。

もっとも、その年齢に似合ってよく食べた彼の食事代も殆ど俺の財布から消えていたのだが、家族と離れて過ごす自分には、時に弟みたいな感じで接していたこともあって、あまりそういったことに対する不満は感じなかった。

−仕事であまり息を抜いて素の自分で話す機会が少なかったから。

素の自分で一番いられる瞬間があるのが何より大切だったから。

俺のほうが心のメリットをたくさんもらっていたからだなんて、あいつには結局伝えることができなかった。

1月に異動が出て都内に引っ越す旨を告げたとき、一番喜んだのが智也だった。

「いいから、うちの近くに引っ越してこいって。一緒に家探し付き合っちゃるから」

「ははーん。俺がいないと淋しいんだろ、テメーは」

「だって、近くに越してくれれば飯食いに行けるじゃん」

そう言いながらニタニタ笑うヤツの頭を2,3発叩いたのが昨日のことみたいだった。

2月いっぱい、課題の提出で忙しいという話をしていた彼の邪魔をしないように、とりあえずは彼の住む目黒の近くで、引越し候補先を決めておこうと思ったのが、そもそもの始まりだった。

それ以降も、iPodを買ったりしている姿も見ていたので、正直自殺という単語は彼にもっとも似つかわしくないように思えた。

だから・・・余計にショックだったのかもしれない。

彼が死んだことが、ではなくて。

それを気付いてあげたり、止めることができなかったことこそが、一番悔しくてならなかった。

ともあれ、不動産屋との約束の時間がそのときは迫っていた。

延期することも考えたのだが、何にせよ他にいけそうな日もなかったので、動揺しっぱなしの自分を留めて現地へと向かった。

結局、当初ネットで見かけた物件は、1月から女性専用になってたり、いいなと思った物件が宗教がらみだったりと、思った以上に物件探しは難航することになる。

「やっぱり目黒がいいですか?」

そう聞いてくる業者さんの顔に頷きかけた俺は、しばらくして首を横に振った。

「いや、やっぱりいいです。目黒の近くでいいんで、目黒を通らない場所にしてください」

事前に目黒周辺で、と伝えてたヤツが突然逆の希望を出したことに、少し不思議そうな顔をした業者さんは、

「・・・確かに、目黒周辺はいい物件すぐ出ちゃうからねぇ。ただ、もうちょっと待ってもらえればいい物件出せると思いますよ」

と俺に笑いかけた。その顔を直視できなかった俺は、目を伏せながら、こう呟いた。

「いや、もういいんです。ここに来るまでは拘ってたんだけど、その理由が無くなっちまったから」

その後、業者さんがどんな顔をしたのかは分からない。

結局、俺はそのまま席を立ったからだ。

7年ぶりの引越し。

それは、味わったのことのないほろ苦さを伴って始まったのだった。

恒例のことですが、団体名、個人名はすべて仮名です^^;

あと1回だけ続きます。

PR

カレンダー

プロフィール

カテゴリー

最新記事

(04/18)

(03/17)

(02/15)

(12/15)

(11/15)

最新TB

ブログ内検索