| 2006 |

| 01,24 |

(※《1》はコチラから、《2》はコチラからお読みください)

サンドリアに腰をすえて調査を開始してから丸二日が経過した。

その間、ラテーヌからしっとりとした雨雲が流れ、サンドリアの街は僅かに水の景観の中に沈む。

そして、そんな水の街を駆け回ってる間に、獣人支配となっているパルドニア地方の状況から諦めていた夫人の行方は意外な形で明らかになってきた。

「ああ、ジョバイロさんなら確かに見かけたよ。おい、あれっていつのことだっけ?」

「うーん、あれは一ヶ月近く前のことだったかなあ・・・」

そう答えたのはロンフォールのアウトポスト警護をしていたガードたちだった。

若いエルヴァーン特有の気障なポーズに少しいらぬ老婆心を出しそうになったけれど、真摯に応対してくれてる様子でほっとする。

「見かけたってどこで?」

「確かシフトでフォルガンティ地方に出張してたんだ。ヴァズの石がないから、徒歩でウルガランへ向かうんだとか何とかっていってたっけ」

証言からすると、ザルカバードから先の行方はわからないまでも、少なくとも夫人が1ヶ月前にラルグモント峠を抜けて、ボスディン氷河をさまよっていたことは間違いない様子。

その後の追跡は、きっとパートナーがうまくやってくれるだろう。

「そういえば」

と、あれこれ思いを寄せていた私を見ながら、ガードの一人が手を打った。

「ジョバイロさんのところだけど、少し前にお手伝いさんを全て解雇したとかって噂が流れてたっけか」

「え?解雇?」

「ああ。気持ちはよくわかるけどな。愛する人が行方不明だなんて、目覚めワリィし」

若々しい顔に似合わぬ苦々しい表情を浮かべたまま、ガードは頭をポリポリと掻いた。

なんだろう・・・私はこのとき、ふと捕らえどころのない不安に身が包まれていくのを感じたのだった。

どこか違う船に乗り違えてしまったような、そんな感じ。

これが冒険者として築かれた勘なのか、それとも単に私の心情を投影しているだけなのか、判別を付けることは難しかった。

「もしもし、聞こえるかしら?」

私は、ふと耳元のシグナルパールの存在を思い出し、パートナーに語りかけた。

「ああ、パクララか・・・どうだい?何かわかった?」

簡単に事の経緯を説明すると、彼はなにやら考え込んでいる様子で、

「・・・そうすると、ザルカバード方面へ出かけたという事実のみが残る、か。だけど、残念ながらこっちにエルヴァーンの女性が一人で歩き回っていたという情報はないんだ」

「え?ガード以外に見ていた人がいるの?」

「うん、いつもウルガラン山脈を見張っている貴重な人物がいるんだ。詳しいことはまた話すけれど・・・この事件の形がようやく見えてきたな」

そんな彼の声に少し暗い光の色が加わったような気がして、私はその真意を訝しんだ。

色々と追求すればするほど、逆に不透明になっていく−それこそが、私のこの事件に対する印象だったから。

私のパートナーは、このいくつかのパズルの欠片を、どんな絵へと組み立てているんだろう。

「パクララ、一つ確認したいことがあるんだ。

そのガードたちは、『ジョバイロさんを見た』そういったんだよな?」

「ええ、間違いないわ」

そう答えながら、ふと耳元のパールへと手を添える。

少し耳朶が赤く染まって、熱をパールへと伝えているのが自分でも分かった。

「俺たちがおかしいと思うこと。それは、明らかになっていることとの整合性が取れないからだと思うんだ。

事実は事実として受け止め、必要以上の情報を俺たちが加えていないかどうか−それをきちんと認識することが、今回の事件の鍵なんだろうね」

「どういうこと?」

「たとえば・・・ソールスシは好き?と俺が君に聞いたとしようか。君はそれを聞いてどう思う?」

私は、突然の彼の投げかけに半ば戸惑いながらパールから流れるテノールに耳を傾け続けた。

「うーん。貴方がスシ好きかもしれないと思うんじゃないかしら。わざわざ聞くくらいですもの」

「そう、それが考えるという行為の尊さだと思う。でも・・・それは事実ではなく、君の考えが反映されてるだけなんだ。そして、それは伝聞の果てに真実なのかどうか、境目が分からなくなる。

いつしか、俺はソールスシが大好物、そんな情報に摩り替わるかもしれない。そのすり替えは実に巧妙なスキームなんだ」

つまり−私と彼が収集した情報のうち、何かを私たちが「当然」と思い込み、その類推こそが事件を分かりにくくしている。そういうことなんだろうか。

「貴方は・・・奥様の行方を突き止められるの?」

「ああ。俺の勘が間違ってなければね。しかし・・・俺の知る真実は、あくまで一面から見ただけのもの。事件を解体してしまうことで、壊れてしまうもののことを考えると・・・どうしたらいいかよくわからないんだ」

そういうと、彼は一つ大きく息を吐いた。

パール越しに聞こえるその息が本当に耳元に感じられたような気がして、私は思わず辺りを見回す。

見えるのは、いつもと変わらないサンドリアの街並み。

いつもならすぐ近くで笑ってくれる彼の笑顔は見当たらなかった。

「貴方が信じるように進めばいいと思う。依頼主の依頼に100%応える、それこそが今私たちがすべきことではないかしら?」

「・・・そうだな。ありがとう」

やっと明るくなった彼の声に、私も少し晴れやかな気分になり、今日は早めにレンタルハウスへと歩みを進めたのだった。

「お帰りなさいクポ」

いつもと同じ表情で優しく私を包んでくれるモグの表情を見ながら、私はふと今回の情報を整理してみようと思った。

依頼主はサンドリアの新興貴族であるジョバイロ候。

その依頼はというと、ウルガラン山脈へ行くという書置きを残して1ヶ月前に姿を消した妻の行方を探して欲しいというものだった。

追跡したところ、サンドリアから東ロンフォールへ出て、そこからさらにフォルガンティ地方にあるボスディン氷河へと至ったという証言をガードから貰っている。

しかし、当時から今に至るまで、パルドニア地方は獣人によって支配されており、ザルカバードからウルガラン山脈でのガードの証言を得ることは叶わなかった。

一方で、パートナーの調査によれば、エルヴァーンの女性が一人でウルガラン山脈にいたという証拠は得られなかったそう。

この点は、もう少し詳細を聞く必要があるのかもしれなかった。

気になっていることは二つ。

一つは、冒険者ではないはずの妻という候の言葉とは裏腹に、家には白魔法のスクロールが存在していたこと。

候の立ち振る舞いは、冒険者としての素養や気の存在は感じさせないものだったように思うのだ。

そうすると、失踪した妻がこのスクロールを使用した可能性が高いはず。

もう一つは、書置きが、最初の依頼時点では存在しなかったこと。

どちらも、依頼主の言葉に少し疑念を抱かせる材料になり得るのではないだろうか。

しかし・・・あの候の言葉がどうしても私の胸の奥にかすかな痛みを残しているのだった。

『私は私なりに愛している』

あの言葉を告げたときの彼の表情は、どうしても嘘をついているものとは思えなかった。

なぜなら−私もその痛みを共有する一人の女だから。

さらに2日が経過した。

『決着を付けよう』

そうパートナーから伝言があったのは昨日のことだ。

そして、私は彼と一緒に、ジョバイロ邸の客室で候と再び対面を果たした。

「わかりましたか、妻の行方は?」

投げかけるジョバイロ候の目の下には隈がくっきりと残っている。

美男子とも言える繊細なその顔も、今日ばかりは疲労の色が隠せない様子だった。

そんな候を真っ直ぐ見つめながら、彼は一歩前に足を踏み出した。

私とパートナーとの間では、未だ不明のままだった妻の行方。

しかし、私はパートナーが次に紡いだ言葉に心から驚いたのだった。

「はい、奥様は・・・ここにいらっしゃいます」

サンドリアに腰をすえて調査を開始してから丸二日が経過した。

その間、ラテーヌからしっとりとした雨雲が流れ、サンドリアの街は僅かに水の景観の中に沈む。

そして、そんな水の街を駆け回ってる間に、獣人支配となっているパルドニア地方の状況から諦めていた夫人の行方は意外な形で明らかになってきた。

「ああ、ジョバイロさんなら確かに見かけたよ。おい、あれっていつのことだっけ?」

「うーん、あれは一ヶ月近く前のことだったかなあ・・・」

そう答えたのはロンフォールのアウトポスト警護をしていたガードたちだった。

若いエルヴァーン特有の気障なポーズに少しいらぬ老婆心を出しそうになったけれど、真摯に応対してくれてる様子でほっとする。

「見かけたってどこで?」

「確かシフトでフォルガンティ地方に出張してたんだ。ヴァズの石がないから、徒歩でウルガランへ向かうんだとか何とかっていってたっけ」

証言からすると、ザルカバードから先の行方はわからないまでも、少なくとも夫人が1ヶ月前にラルグモント峠を抜けて、ボスディン氷河をさまよっていたことは間違いない様子。

その後の追跡は、きっとパートナーがうまくやってくれるだろう。

「そういえば」

と、あれこれ思いを寄せていた私を見ながら、ガードの一人が手を打った。

「ジョバイロさんのところだけど、少し前にお手伝いさんを全て解雇したとかって噂が流れてたっけか」

「え?解雇?」

「ああ。気持ちはよくわかるけどな。愛する人が行方不明だなんて、目覚めワリィし」

若々しい顔に似合わぬ苦々しい表情を浮かべたまま、ガードは頭をポリポリと掻いた。

なんだろう・・・私はこのとき、ふと捕らえどころのない不安に身が包まれていくのを感じたのだった。

どこか違う船に乗り違えてしまったような、そんな感じ。

これが冒険者として築かれた勘なのか、それとも単に私の心情を投影しているだけなのか、判別を付けることは難しかった。

「もしもし、聞こえるかしら?」

私は、ふと耳元のシグナルパールの存在を思い出し、パートナーに語りかけた。

「ああ、パクララか・・・どうだい?何かわかった?」

簡単に事の経緯を説明すると、彼はなにやら考え込んでいる様子で、

「・・・そうすると、ザルカバード方面へ出かけたという事実のみが残る、か。だけど、残念ながらこっちにエルヴァーンの女性が一人で歩き回っていたという情報はないんだ」

「え?ガード以外に見ていた人がいるの?」

「うん、いつもウルガラン山脈を見張っている貴重な人物がいるんだ。詳しいことはまた話すけれど・・・この事件の形がようやく見えてきたな」

そんな彼の声に少し暗い光の色が加わったような気がして、私はその真意を訝しんだ。

色々と追求すればするほど、逆に不透明になっていく−それこそが、私のこの事件に対する印象だったから。

私のパートナーは、このいくつかのパズルの欠片を、どんな絵へと組み立てているんだろう。

「パクララ、一つ確認したいことがあるんだ。

そのガードたちは、『ジョバイロさんを見た』そういったんだよな?」

「ええ、間違いないわ」

そう答えながら、ふと耳元のパールへと手を添える。

少し耳朶が赤く染まって、熱をパールへと伝えているのが自分でも分かった。

「俺たちがおかしいと思うこと。それは、明らかになっていることとの整合性が取れないからだと思うんだ。

事実は事実として受け止め、必要以上の情報を俺たちが加えていないかどうか−それをきちんと認識することが、今回の事件の鍵なんだろうね」

「どういうこと?」

「たとえば・・・ソールスシは好き?と俺が君に聞いたとしようか。君はそれを聞いてどう思う?」

私は、突然の彼の投げかけに半ば戸惑いながらパールから流れるテノールに耳を傾け続けた。

「うーん。貴方がスシ好きかもしれないと思うんじゃないかしら。わざわざ聞くくらいですもの」

「そう、それが考えるという行為の尊さだと思う。でも・・・それは事実ではなく、君の考えが反映されてるだけなんだ。そして、それは伝聞の果てに真実なのかどうか、境目が分からなくなる。

いつしか、俺はソールスシが大好物、そんな情報に摩り替わるかもしれない。そのすり替えは実に巧妙なスキームなんだ」

つまり−私と彼が収集した情報のうち、何かを私たちが「当然」と思い込み、その類推こそが事件を分かりにくくしている。そういうことなんだろうか。

「貴方は・・・奥様の行方を突き止められるの?」

「ああ。俺の勘が間違ってなければね。しかし・・・俺の知る真実は、あくまで一面から見ただけのもの。事件を解体してしまうことで、壊れてしまうもののことを考えると・・・どうしたらいいかよくわからないんだ」

そういうと、彼は一つ大きく息を吐いた。

パール越しに聞こえるその息が本当に耳元に感じられたような気がして、私は思わず辺りを見回す。

見えるのは、いつもと変わらないサンドリアの街並み。

いつもならすぐ近くで笑ってくれる彼の笑顔は見当たらなかった。

「貴方が信じるように進めばいいと思う。依頼主の依頼に100%応える、それこそが今私たちがすべきことではないかしら?」

「・・・そうだな。ありがとう」

やっと明るくなった彼の声に、私も少し晴れやかな気分になり、今日は早めにレンタルハウスへと歩みを進めたのだった。

「お帰りなさいクポ」

いつもと同じ表情で優しく私を包んでくれるモグの表情を見ながら、私はふと今回の情報を整理してみようと思った。

依頼主はサンドリアの新興貴族であるジョバイロ候。

その依頼はというと、ウルガラン山脈へ行くという書置きを残して1ヶ月前に姿を消した妻の行方を探して欲しいというものだった。

追跡したところ、サンドリアから東ロンフォールへ出て、そこからさらにフォルガンティ地方にあるボスディン氷河へと至ったという証言をガードから貰っている。

しかし、当時から今に至るまで、パルドニア地方は獣人によって支配されており、ザルカバードからウルガラン山脈でのガードの証言を得ることは叶わなかった。

一方で、パートナーの調査によれば、エルヴァーンの女性が一人でウルガラン山脈にいたという証拠は得られなかったそう。

この点は、もう少し詳細を聞く必要があるのかもしれなかった。

気になっていることは二つ。

一つは、冒険者ではないはずの妻という候の言葉とは裏腹に、家には白魔法のスクロールが存在していたこと。

候の立ち振る舞いは、冒険者としての素養や気の存在は感じさせないものだったように思うのだ。

そうすると、失踪した妻がこのスクロールを使用した可能性が高いはず。

もう一つは、書置きが、最初の依頼時点では存在しなかったこと。

どちらも、依頼主の言葉に少し疑念を抱かせる材料になり得るのではないだろうか。

しかし・・・あの候の言葉がどうしても私の胸の奥にかすかな痛みを残しているのだった。

『私は私なりに愛している』

あの言葉を告げたときの彼の表情は、どうしても嘘をついているものとは思えなかった。

なぜなら−私もその痛みを共有する一人の女だから。

さらに2日が経過した。

『決着を付けよう』

そうパートナーから伝言があったのは昨日のことだ。

そして、私は彼と一緒に、ジョバイロ邸の客室で候と再び対面を果たした。

「わかりましたか、妻の行方は?」

投げかけるジョバイロ候の目の下には隈がくっきりと残っている。

美男子とも言える繊細なその顔も、今日ばかりは疲労の色が隠せない様子だった。

そんな候を真っ直ぐ見つめながら、彼は一歩前に足を踏み出した。

私とパートナーとの間では、未だ不明のままだった妻の行方。

しかし、私はパートナーが次に紡いだ言葉に心から驚いたのだった。

「はい、奥様は・・・ここにいらっしゃいます」

| 2005 |

| 12,13 |

(ハニー・カム《1》の続きになってます。未読の方はそちらを先にお読みください)

「もう一度ジョバイロに会おうと思うんだ。パクララ、今度は一緒に君もきてくれる?」

彼からの連絡を受け、私は久しぶりにサンドリア王国の地を踏んだ。

慣れ親しんだウィンダスの地とは違う、ピリっとする空気がほどよく身を包む。

古い石造りの町並みに仄かに射す西日の美しさに、私は思わず立ち止まった。

機能美と言うのだろうか−人の温もりを残しつつも整然と立ち並ぶ建物は、自然との調和を重視するウィンダスの町並みとは別の魅力がある。

ジョバイロ邸は、そんな南サンドリアの西、貴族の邸宅が並ぶ通りの一角にあった。

「妻は・・・まだ見つかりませんか?」

「少なくともウルガラン山脈には特に奥様のいた形跡はなかったようです。調査中ですが」

「そう・・・期限はあと一週間とさせていただきましょう。それで見つからなければ、覚悟を決めることとします」

ジョバイロ候は、20代後半の若いエルヴァーンの男性だった。

女性にも一瞬見えるほど、繊細な顔立ちはエルヴァーンならでは、なのだろうか。

貴族らしい絹ざわりの赤い服が長身にマッチしていたが、その反面、私は候に対して違和感を持った。

ハスキーな声の響きが、重厚そうなエルヴァーンのイメージと違っていたからなのかもしれない。

「すみません、少し質問を」

私はジョバイロ候の方へと向き直った。

候の視線が、上から下まで私を舐めるように見ているのがわかる。

「どうぞ、事件に関係あることならば」

候はテーブルのお茶に手をつけながら、睨みつけるような目でこちらを見ていた。

「奥様がウルガラン山脈に行かれたというのは、どうしてわかったのでしょう?」

「書置きがありました。勿論妻の字でね。冒険者ではない妻がウルガランへ出かけたとなれば、残念ながら生きてはいないかもしれない」

そして出てきた一枚の紙には、丁寧な公用語の筆記体でこう記されていた。

『親愛なるあなたへ』

いつもわたしを見ていてくれてありがとう。

でも、こうあなたに告げるのも最後になりそうです。

今度は、ウルガラン山脈へ向かい、神秘の氷を取ってきます。

危険な場所なので、恐らく戻れないと思います。

今まで本当にありがとう。ずっと愛してた。

一ヶ月経って私が戻らなければ、死亡届けを出してください。

そして、最後にサインがしたためてある。

女の人らしい、繊細でやわらかな字だった。

ジョバイロ候は、いい夫だったのだろう−その手紙には、きな臭さの一つも感じないだけの不思議な説得力がある。

そう思いながら、ふとパートナーの顔に目を映すと、彼は神妙な顔でなにやら考え込んでいた。

「これ、お借りしても?」

彼がそう言うと、候は軽く頷くと同時に、「失礼、少し外します」と言いながら扉の向こうへと慌しく消えていった。

「今の手紙、何かおかしなところがあったの?」

私がそう尋ねると、彼は一瞬口よどんだ後、重い口を開いた。

「いや、今の手紙がおかしいんじゃないんだ。これ自体は、恐らく大使館で照会をかければ、本人の字と一致するって証拠もでると思う」

そして、手紙を再び開いた後、

「前回候と面会したときには、この手紙は求めても出てこなかったんだ。確か、捨てたとかなんとか・・・」

「捨てた?」

その言葉が本当なら、この折り目もない綺麗な手紙はどうしたことだろうか。

もしこの手紙が彼との面会の後に書かれたものとだとすれば・・・私達は何か大きな勘違いをしているのかもしれない。

ふと、何の気なしに、応接室にある本棚に目が止まった。

恐らくはウィンダスからの輸入ものと思われる学術書が、所狭しと並んでいる。

貴族の道楽なのかはわからないが、失踪した夫人の趣味である珍品収集と何らかの関係があるのだろうか−そう思って、私は本棚へと一歩足を踏みだした。

その時だ。

−これは?

棚の端に並べられた白い靭皮紙が、ふと視界の隅を掠めた。

白魔法のスクロール。

ケアル、ディア、ポイゾナ・・・駆け出しの冒険者用の魔法がずらりと並ぶ。

几帳面に並べられたそのスクロールは、パルドニア地方への移動魔法「テレポヴァズ」のスクロールを最後に途絶えていた。

どのスクロールも既に使用された後があり、もはや織り込まれた魔力は解放されている。

「・・・こりゃ最初からやりなおしだな」

後ろから近づいてきた彼が、私の横からそのスクロールを覗き込みながら、一つ大きく息を吐いた。

幼い顔立ちに似合わないそのため息は、私たち冒険者が抱えるジレンマにも似ていた。

『どんな依頼であれ、依頼主を信用すること』

冒険者であれば誰もがわかっているこの言葉も、こういった事態の前ではふと反故にしたくなる瞬間がある。

今回の場合、魔法のスクロールがあるということは、夫人が冒険者であった可能性が高いということを意味していた。

しかし、候は先ほどこう言ったはずだ。

『冒険者ではない妻がウルガランへ出かけた』と。

だんだんとパズルのピースが絡み合っていく感覚。

いくつもの事実が私の頭の中でゆっくりとアンサンブルを奏でていく。

「私はサンドリアに残って、色々と調べてみます」

「わかった、頼むよ。俺は、もう一度ウルガランで手がかりを掴んでみる」

私の言葉に彼はそう返し、いそいそと屋敷を後にした。

後姿が夕陽に染まって、やがて見えなくなるのを私は立ち上がったまま見守っていた。

残り5日とはいえ、悠長にしている時間はなさそうだ。

私も、ふとまどろみたくなるような柔らかな日差しから目をそらし、扉に手をかけた。

「おや、お帰りですか」

背後の声に振り向くと、部屋の奥に通じる扉から、ジョバイロ候が出てきたところだった。

「ええ、時間もありませんので・・・パートナーは勝手ながら先に失礼させていただきました」

「そうですか・・・何か手がかりでも?」

少しかすれた声でそう私をじっと値踏みする候の視線は、お世辞にも好意的とはいえなかった。

「わかりません。でも・・・必ず奥様を見つけてみせます」

私なりの誠意を込めて、そう言葉を返す。

しかし、候の目はパルドニアに吹くブリザードと同じく、温かさというものがおよそ感じられなかった。

「わからないでしょうね、貴女には」

まるで少年のように軽く、ハスキーな声がホールに響いた。

「人には色々な愛の形があります。貴女があのタルタルの少年に想いを寄せるのと同じように、私も私なりに妻を愛している」

「・・・!」

私が彼に想いを寄せている?

顔が思わず紅潮していくのが自分でも分かる。

「お言葉ですが・・・私はパートナーとして彼を信頼しているだけです。それ以上でも以下でもありません」

「それをどう名付けるのは貴方の勝手です。しかし、間違いなく貴方は彼を心の拠り所にしている。違いますか?」

「ちが・・・」

ジョバイロ候の言葉に私は明確に反芻することができなかった。

今回の依頼の話を聞いた時、彼の少し高い声に胸を掴まれたのは、ほかならぬ私だった。

それは、少しならずとも、彼の言葉を、彼の声を私が待ち望んでいたからだ。

そして、そうした願いにも似た感情が何だったのか・・・私はようやく思い当たった。

相手に対して、自分へのリアクションを期待し、願う行為−それを私達は「恋」と呼ぶのだと。

「もう一度ジョバイロに会おうと思うんだ。パクララ、今度は一緒に君もきてくれる?」

彼からの連絡を受け、私は久しぶりにサンドリア王国の地を踏んだ。

慣れ親しんだウィンダスの地とは違う、ピリっとする空気がほどよく身を包む。

古い石造りの町並みに仄かに射す西日の美しさに、私は思わず立ち止まった。

機能美と言うのだろうか−人の温もりを残しつつも整然と立ち並ぶ建物は、自然との調和を重視するウィンダスの町並みとは別の魅力がある。

ジョバイロ邸は、そんな南サンドリアの西、貴族の邸宅が並ぶ通りの一角にあった。

「妻は・・・まだ見つかりませんか?」

「少なくともウルガラン山脈には特に奥様のいた形跡はなかったようです。調査中ですが」

「そう・・・期限はあと一週間とさせていただきましょう。それで見つからなければ、覚悟を決めることとします」

ジョバイロ候は、20代後半の若いエルヴァーンの男性だった。

女性にも一瞬見えるほど、繊細な顔立ちはエルヴァーンならでは、なのだろうか。

貴族らしい絹ざわりの赤い服が長身にマッチしていたが、その反面、私は候に対して違和感を持った。

ハスキーな声の響きが、重厚そうなエルヴァーンのイメージと違っていたからなのかもしれない。

「すみません、少し質問を」

私はジョバイロ候の方へと向き直った。

候の視線が、上から下まで私を舐めるように見ているのがわかる。

「どうぞ、事件に関係あることならば」

候はテーブルのお茶に手をつけながら、睨みつけるような目でこちらを見ていた。

「奥様がウルガラン山脈に行かれたというのは、どうしてわかったのでしょう?」

「書置きがありました。勿論妻の字でね。冒険者ではない妻がウルガランへ出かけたとなれば、残念ながら生きてはいないかもしれない」

そして出てきた一枚の紙には、丁寧な公用語の筆記体でこう記されていた。

『親愛なるあなたへ』

いつもわたしを見ていてくれてありがとう。

でも、こうあなたに告げるのも最後になりそうです。

今度は、ウルガラン山脈へ向かい、神秘の氷を取ってきます。

危険な場所なので、恐らく戻れないと思います。

今まで本当にありがとう。ずっと愛してた。

一ヶ月経って私が戻らなければ、死亡届けを出してください。

そして、最後にサインがしたためてある。

女の人らしい、繊細でやわらかな字だった。

ジョバイロ候は、いい夫だったのだろう−その手紙には、きな臭さの一つも感じないだけの不思議な説得力がある。

そう思いながら、ふとパートナーの顔に目を映すと、彼は神妙な顔でなにやら考え込んでいた。

「これ、お借りしても?」

彼がそう言うと、候は軽く頷くと同時に、「失礼、少し外します」と言いながら扉の向こうへと慌しく消えていった。

「今の手紙、何かおかしなところがあったの?」

私がそう尋ねると、彼は一瞬口よどんだ後、重い口を開いた。

「いや、今の手紙がおかしいんじゃないんだ。これ自体は、恐らく大使館で照会をかければ、本人の字と一致するって証拠もでると思う」

そして、手紙を再び開いた後、

「前回候と面会したときには、この手紙は求めても出てこなかったんだ。確か、捨てたとかなんとか・・・」

「捨てた?」

その言葉が本当なら、この折り目もない綺麗な手紙はどうしたことだろうか。

もしこの手紙が彼との面会の後に書かれたものとだとすれば・・・私達は何か大きな勘違いをしているのかもしれない。

ふと、何の気なしに、応接室にある本棚に目が止まった。

恐らくはウィンダスからの輸入ものと思われる学術書が、所狭しと並んでいる。

貴族の道楽なのかはわからないが、失踪した夫人の趣味である珍品収集と何らかの関係があるのだろうか−そう思って、私は本棚へと一歩足を踏みだした。

その時だ。

−これは?

棚の端に並べられた白い靭皮紙が、ふと視界の隅を掠めた。

白魔法のスクロール。

ケアル、ディア、ポイゾナ・・・駆け出しの冒険者用の魔法がずらりと並ぶ。

几帳面に並べられたそのスクロールは、パルドニア地方への移動魔法「テレポヴァズ」のスクロールを最後に途絶えていた。

どのスクロールも既に使用された後があり、もはや織り込まれた魔力は解放されている。

「・・・こりゃ最初からやりなおしだな」

後ろから近づいてきた彼が、私の横からそのスクロールを覗き込みながら、一つ大きく息を吐いた。

幼い顔立ちに似合わないそのため息は、私たち冒険者が抱えるジレンマにも似ていた。

『どんな依頼であれ、依頼主を信用すること』

冒険者であれば誰もがわかっているこの言葉も、こういった事態の前ではふと反故にしたくなる瞬間がある。

今回の場合、魔法のスクロールがあるということは、夫人が冒険者であった可能性が高いということを意味していた。

しかし、候は先ほどこう言ったはずだ。

『冒険者ではない妻がウルガランへ出かけた』と。

だんだんとパズルのピースが絡み合っていく感覚。

いくつもの事実が私の頭の中でゆっくりとアンサンブルを奏でていく。

「私はサンドリアに残って、色々と調べてみます」

「わかった、頼むよ。俺は、もう一度ウルガランで手がかりを掴んでみる」

私の言葉に彼はそう返し、いそいそと屋敷を後にした。

後姿が夕陽に染まって、やがて見えなくなるのを私は立ち上がったまま見守っていた。

残り5日とはいえ、悠長にしている時間はなさそうだ。

私も、ふとまどろみたくなるような柔らかな日差しから目をそらし、扉に手をかけた。

「おや、お帰りですか」

背後の声に振り向くと、部屋の奥に通じる扉から、ジョバイロ候が出てきたところだった。

「ええ、時間もありませんので・・・パートナーは勝手ながら先に失礼させていただきました」

「そうですか・・・何か手がかりでも?」

少しかすれた声でそう私をじっと値踏みする候の視線は、お世辞にも好意的とはいえなかった。

「わかりません。でも・・・必ず奥様を見つけてみせます」

私なりの誠意を込めて、そう言葉を返す。

しかし、候の目はパルドニアに吹くブリザードと同じく、温かさというものがおよそ感じられなかった。

「わからないでしょうね、貴女には」

まるで少年のように軽く、ハスキーな声がホールに響いた。

「人には色々な愛の形があります。貴女があのタルタルの少年に想いを寄せるのと同じように、私も私なりに妻を愛している」

「・・・!」

私が彼に想いを寄せている?

顔が思わず紅潮していくのが自分でも分かる。

「お言葉ですが・・・私はパートナーとして彼を信頼しているだけです。それ以上でも以下でもありません」

「それをどう名付けるのは貴方の勝手です。しかし、間違いなく貴方は彼を心の拠り所にしている。違いますか?」

「ちが・・・」

ジョバイロ候の言葉に私は明確に反芻することができなかった。

今回の依頼の話を聞いた時、彼の少し高い声に胸を掴まれたのは、ほかならぬ私だった。

それは、少しならずとも、彼の言葉を、彼の声を私が待ち望んでいたからだ。

そして、そうした願いにも似た感情が何だったのか・・・私はようやく思い当たった。

相手に対して、自分へのリアクションを期待し、願う行為−それを私達は「恋」と呼ぶのだと。

(ハニー・カム《3》へ続く)

| 2005 |

| 12,06 |

耳に付けた乳白色のパールから、聞きなれたテノールが流れる。

久しぶりに聴くパール越しの彼の声は、いつものそれよりも少し大人びたトーンで、私の胸を僅かにかき乱していく。

「久しぶり、パクララ。調子はどう?」

「ええ、変わりないわ。あなたは?」

「・・・君に、会いたい」

え、と思わず声が漏れた。

パールを付けた側の耳たぶが妙に熱を持っている。

「新しい依頼を請け負ったんだ。君の力が借りたい」

ふっと体中から力が抜けた。私は今、何を期待してたのだろう。

彼とこうして連絡を取り合うようになって2ヶ月が経った。

不思議な鏡の力によって導かれた私達は、こうして時折耳に装着したリンクパールを通じて連絡を取り合っている。

私と同じタルタルの彼は、私よりもずっと経験を積んだ冒険者だった。

それでも彼は、こうして気が向くと私への呼びかけをしてくれる。

その声を聞くたびに湧き上がる感情は、単に冒険者としての喜びなのか、それとも違うものなのか、今の私にはまだ判断が付かなかった。

縁。

サンドリアやバストゥークの言葉でどういうのかはわからないけれど、私達タルタルはそんな言葉をよく使う。

絆でも繋がりでもない、私達の存在そのものがもっと大きな何かによって導かれているような、そんな感覚。

安易に使いたくなかったその言葉だけど、ここ最近そんな言葉を口にしてみたくなる。

幼かった頃、冒険者だった父親は殆ど家には滞在していなかった。

半年に一度顔を見られればラッキーだとすら思っていた。

父が最後に遺した言葉は、確かこうだ。

『人の想いが縁を創り、縁が人の思いを創る。宿命ではなく、自らの想いによって連鎖していくものなのだよ』

あれから幾年かが過ぎ去り、その縁に導かれる形で私は冒険者として、今このヴァナディールに立っている。

全てをそれで説明できるとも思えないけれど、信じてみたいということ自体が既に縁の循環のシステムに組み込まれてるのではないか−そうふと思った。

空を見上げれば、タイタンの星座がキレイにその体を横たわらせている。

ふーっと白い息を手に吐きながら、私はしばらく藍色の空を見上げていた。

−もう冬がそこまで来ている。

「寒い、とは聞いていたけど、ウルガラン山脈に来るとは聞いてなかったわ・・・」

「あはは、ウィンダスじゃこの寒さは味わえないよな」

翌日。

パルドニア地方の最果て、ウルガラン山脈は、その日最悪のコンディションだった。

私は、彼に連れられて震える体を引きずりながら、真っ白な視界の中へと足を踏み入れた。

彼も、オレンジのグラデーションがかったその金色の髪に真っ白な雪を溜め込んでいる。

後ろ髪を縛ったゴムの白い色が、不思議と雪の中でもくっきりと浮き出て見えた。

「今回はどんな依頼なのかしら?」

「・・・サンドリアの小金持ちの貴族からの依頼さ。失踪した妻を捜してくれ、ということなんだ」

「失踪した?」

「そう、淡々としたものだったよ。死亡が確認できたなら、葬式を行って、全て終わりにしたいらしい」

気のないそぶりでそう呟いた彼は、次の一言をこう紡いだ。

「...どうもきな臭い匂いがする。パクララ、巻き込んですまないけど、慎重にいこう」

ザルカバードのフィヨルドにわいわいと騒いでいた人と同一人物とはとても思えない。

私も、彼のきりっとした横顔を視界の隅で視認しつつ、グローブの紐をきゅっと結び直した。

事件のあらましはこうだ。

南サンドリア在住のエルヴァーンの新興貴族であるジョバイロ候には、子供がなく、10歳ほど年長の妻が1人いる。

先日、冒険者組合に「妻が行方不明になって1ヶ月ほどになる。捜索してくれないだろうか」という依頼が入り、私のパートナーへと周ってきたというわけだった。

「でもどうしてここへ?」

「ジョバイロ候曰く、ウルガラン山脈の洞窟へ神秘の氷を一人で取りにきたそうなんだ」

神秘の氷−それを保持している者の重力を一時的に浮遊エネルギーへと変換することが可能だという。

おとぎ話にも思えるそれを何故その夫人が求めたのかはともかく、それが真実であれば、彼女を探し出すのは非常に困難であるように思えた。

なぜなら、千人落としの崖と呼ばれる崖を始め、冒険者でもない普通の人がそこに留まるのにはあまりにも難しい環境が揃っているのだから。

私達は、とりあえず手がかりになるものはないかと、雪原に一歩、そしてまた一歩と歩みを進めた。

雪が落ちる音だけがしんしんと聞こえる。

「・・・寒い・・・」

「大丈夫か?何か羽織るものある?」

そういうと、彼はふと背中の荷物からストールのようなものを取り出した。

「実は、ちゃんと準備してきたのさ。女の子を冷やしちゃいけないからな」

タルタルのフェミニストなんて珍しいわ−その時はまだ、その程度の感想だった。

ふと背後を振り返ると、足跡がだんだんと雪にかき消されていくのが目に映った。

奥へ行くに従い、少しずつ雪のかさが増していく。

「あら?」

ふとおかしなことに気が付いた。

私と彼の足跡、合計4つあるはずが・・・合計6つの足跡がそこにはあった。

明らかに動物状のそれは、私の背後でふつりとなくなっている。

「パクララ、上だっ!」

鋭い声と共に、彼がジャキンと音を立てて短剣を抜いた。

−ラプトル、それもかなり大型のが一匹。

私一人では明らかに太刀打ちできそうにもないのが見て取れた。

「かの者に流るる時の水よ、その流れを濁流に変えよ!ヘイスト!」

集中する私の足元から、白き魔方陣がぼーっと浮かび上がる。

彼の短剣さばきが、少しずつ熱を持って加速していく。

「唸れっ、ダンシングエッジ!」

横に5回、切り開くと同時に、ラプトルはバタリと音を立てて倒れた。

軽く短剣を振り、血を落とした彼は、何かを言おうとして、そして一瞬躊躇った。

「夫人はなぜ・・・なぜここに来たんだろう」

「何故って・・・神秘の氷目的ではないの?」

私の問いかけにも、彼はどこか解せない様子で、言葉を続けた。

「前情報では、夫人は極度の珍品コレクターだというんだよ。これが間違いとは思えない。でも・・・どうして一人で来る必要がある?」

そうだ。

新興貴族とはいえ、仮にも特権階級である貴族がわざわざ危険を負ってまで来る場所なのだろうか。

これじゃ、プリズムパウダーがいくつあっても足りないはず。

こういう仕事こそが、冒険者の仕事ではないのか。

「考えられることは3つだ。

冒険者を誘って共に取りにきたか、冒険者を取りにやらせたか。あるいは−」

−本当は全くのでたらめか。

「最初きな臭いという話をしたよな?最初に依頼を受けたときなんだけど・・・見つかるかもわからない中で、ただ死を認めたがってる夫の態度を見て感じたんだ」

「でも・・・」

「うん、早く決着を付けたいという気持ちもわかる。単に俺の勘だ」

そういうと、彼は振り出しに戻ったな、と呟きつつ、また雪を確かめるようにしながら、彼女の気配を探り始めた。

何か方法はないだろうか−その想いだけが空回りするままに、その日は徒労に終わった。

ジュノの上層、工業地区の片隅にひっそりと佇むそのバーで、私は彼と杯を傾けていた。

「冒険者全部にヒアリングするわけにもいかないしな・・・どうすりゃいいんだ」

今日の捜査では、限りなく感触はゼロに近い。

闇へと落ちる一歩手前のような感覚。

こういうときは発想を逆転してみよう−と言うだけなら易い話だ。

「ねぇ・・・人気のない広大なウルガランで彼女を見る可能性があるとしたらどんな人なのかしら?」

「冒険者だろうけど、あんな場所で偶然出会う可能性なんて万に一つだよ。薬品を使ってたらもっとわからないはずだろ?」

そう、確かにいう通りだ。

だから、偶然じゃなく、必ず見つかる方法があればいいだけの話。

「・・・ガードはどうかしら?彼らは、交代制でいつもアウトポストに立っているでしょう?」

ちょっとはいい案だと思った。確かに冒険者らしからぬ格好の人間が危険地帯にいれば、彼らの記憶にも残るはず。

何より、始終そこにいるということがポイントだろうから。

しかし、彼は首を横にふった。

「いつもなら、ザルカバード側にガードがいるはずなんだ、たしかに。」

「いつもなら?」

「うん・・・ここ数ヶ月、パルドニアは獣人の手に落ちている。ガードが立っていないんだ」

ワイングラスをぐるぐると回しながら彼は目を伏せた。

店内に流れるジャズの音だけが、静かな店内に沈殿していく。

あの雪の向こうにもし彼女がいたとしたら、何を考えてあの静かな雪景色を見ていたのだろう。

その後、レンタルハウスに帰っても、私は明け方近くまでうまく寝付けずに、なかなかあけない夜にやきもきしながら時を過ごしたのだった。

夜明け前の闇が一番深いんだと、私は初めて知った。

久しぶりに聴くパール越しの彼の声は、いつものそれよりも少し大人びたトーンで、私の胸を僅かにかき乱していく。

「久しぶり、パクララ。調子はどう?」

「ええ、変わりないわ。あなたは?」

「・・・君に、会いたい」

え、と思わず声が漏れた。

パールを付けた側の耳たぶが妙に熱を持っている。

「新しい依頼を請け負ったんだ。君の力が借りたい」

ふっと体中から力が抜けた。私は今、何を期待してたのだろう。

彼とこうして連絡を取り合うようになって2ヶ月が経った。

不思議な鏡の力によって導かれた私達は、こうして時折耳に装着したリンクパールを通じて連絡を取り合っている。

私と同じタルタルの彼は、私よりもずっと経験を積んだ冒険者だった。

それでも彼は、こうして気が向くと私への呼びかけをしてくれる。

その声を聞くたびに湧き上がる感情は、単に冒険者としての喜びなのか、それとも違うものなのか、今の私にはまだ判断が付かなかった。

縁。

サンドリアやバストゥークの言葉でどういうのかはわからないけれど、私達タルタルはそんな言葉をよく使う。

絆でも繋がりでもない、私達の存在そのものがもっと大きな何かによって導かれているような、そんな感覚。

安易に使いたくなかったその言葉だけど、ここ最近そんな言葉を口にしてみたくなる。

幼かった頃、冒険者だった父親は殆ど家には滞在していなかった。

半年に一度顔を見られればラッキーだとすら思っていた。

父が最後に遺した言葉は、確かこうだ。

『人の想いが縁を創り、縁が人の思いを創る。宿命ではなく、自らの想いによって連鎖していくものなのだよ』

あれから幾年かが過ぎ去り、その縁に導かれる形で私は冒険者として、今このヴァナディールに立っている。

全てをそれで説明できるとも思えないけれど、信じてみたいということ自体が既に縁の循環のシステムに組み込まれてるのではないか−そうふと思った。

空を見上げれば、タイタンの星座がキレイにその体を横たわらせている。

ふーっと白い息を手に吐きながら、私はしばらく藍色の空を見上げていた。

−もう冬がそこまで来ている。

「寒い、とは聞いていたけど、ウルガラン山脈に来るとは聞いてなかったわ・・・」

「あはは、ウィンダスじゃこの寒さは味わえないよな」

翌日。

パルドニア地方の最果て、ウルガラン山脈は、その日最悪のコンディションだった。

私は、彼に連れられて震える体を引きずりながら、真っ白な視界の中へと足を踏み入れた。

彼も、オレンジのグラデーションがかったその金色の髪に真っ白な雪を溜め込んでいる。

後ろ髪を縛ったゴムの白い色が、不思議と雪の中でもくっきりと浮き出て見えた。

「今回はどんな依頼なのかしら?」

「・・・サンドリアの小金持ちの貴族からの依頼さ。失踪した妻を捜してくれ、ということなんだ」

「失踪した?」

「そう、淡々としたものだったよ。死亡が確認できたなら、葬式を行って、全て終わりにしたいらしい」

気のないそぶりでそう呟いた彼は、次の一言をこう紡いだ。

「...どうもきな臭い匂いがする。パクララ、巻き込んですまないけど、慎重にいこう」

ザルカバードのフィヨルドにわいわいと騒いでいた人と同一人物とはとても思えない。

私も、彼のきりっとした横顔を視界の隅で視認しつつ、グローブの紐をきゅっと結び直した。

事件のあらましはこうだ。

南サンドリア在住のエルヴァーンの新興貴族であるジョバイロ候には、子供がなく、10歳ほど年長の妻が1人いる。

先日、冒険者組合に「妻が行方不明になって1ヶ月ほどになる。捜索してくれないだろうか」という依頼が入り、私のパートナーへと周ってきたというわけだった。

「でもどうしてここへ?」

「ジョバイロ候曰く、ウルガラン山脈の洞窟へ神秘の氷を一人で取りにきたそうなんだ」

神秘の氷−それを保持している者の重力を一時的に浮遊エネルギーへと変換することが可能だという。

おとぎ話にも思えるそれを何故その夫人が求めたのかはともかく、それが真実であれば、彼女を探し出すのは非常に困難であるように思えた。

なぜなら、千人落としの崖と呼ばれる崖を始め、冒険者でもない普通の人がそこに留まるのにはあまりにも難しい環境が揃っているのだから。

私達は、とりあえず手がかりになるものはないかと、雪原に一歩、そしてまた一歩と歩みを進めた。

雪が落ちる音だけがしんしんと聞こえる。

「・・・寒い・・・」

「大丈夫か?何か羽織るものある?」

そういうと、彼はふと背中の荷物からストールのようなものを取り出した。

「実は、ちゃんと準備してきたのさ。女の子を冷やしちゃいけないからな」

タルタルのフェミニストなんて珍しいわ−その時はまだ、その程度の感想だった。

ふと背後を振り返ると、足跡がだんだんと雪にかき消されていくのが目に映った。

奥へ行くに従い、少しずつ雪のかさが増していく。

「あら?」

ふとおかしなことに気が付いた。

私と彼の足跡、合計4つあるはずが・・・合計6つの足跡がそこにはあった。

明らかに動物状のそれは、私の背後でふつりとなくなっている。

「パクララ、上だっ!」

鋭い声と共に、彼がジャキンと音を立てて短剣を抜いた。

−ラプトル、それもかなり大型のが一匹。

私一人では明らかに太刀打ちできそうにもないのが見て取れた。

「かの者に流るる時の水よ、その流れを濁流に変えよ!ヘイスト!」

集中する私の足元から、白き魔方陣がぼーっと浮かび上がる。

彼の短剣さばきが、少しずつ熱を持って加速していく。

「唸れっ、ダンシングエッジ!」

横に5回、切り開くと同時に、ラプトルはバタリと音を立てて倒れた。

軽く短剣を振り、血を落とした彼は、何かを言おうとして、そして一瞬躊躇った。

「夫人はなぜ・・・なぜここに来たんだろう」

「何故って・・・神秘の氷目的ではないの?」

私の問いかけにも、彼はどこか解せない様子で、言葉を続けた。

「前情報では、夫人は極度の珍品コレクターだというんだよ。これが間違いとは思えない。でも・・・どうして一人で来る必要がある?」

そうだ。

新興貴族とはいえ、仮にも特権階級である貴族がわざわざ危険を負ってまで来る場所なのだろうか。

これじゃ、プリズムパウダーがいくつあっても足りないはず。

こういう仕事こそが、冒険者の仕事ではないのか。

「考えられることは3つだ。

冒険者を誘って共に取りにきたか、冒険者を取りにやらせたか。あるいは−」

−本当は全くのでたらめか。

「最初きな臭いという話をしたよな?最初に依頼を受けたときなんだけど・・・見つかるかもわからない中で、ただ死を認めたがってる夫の態度を見て感じたんだ」

「でも・・・」

「うん、早く決着を付けたいという気持ちもわかる。単に俺の勘だ」

そういうと、彼は振り出しに戻ったな、と呟きつつ、また雪を確かめるようにしながら、彼女の気配を探り始めた。

何か方法はないだろうか−その想いだけが空回りするままに、その日は徒労に終わった。

ジュノの上層、工業地区の片隅にひっそりと佇むそのバーで、私は彼と杯を傾けていた。

「冒険者全部にヒアリングするわけにもいかないしな・・・どうすりゃいいんだ」

今日の捜査では、限りなく感触はゼロに近い。

闇へと落ちる一歩手前のような感覚。

こういうときは発想を逆転してみよう−と言うだけなら易い話だ。

「ねぇ・・・人気のない広大なウルガランで彼女を見る可能性があるとしたらどんな人なのかしら?」

「冒険者だろうけど、あんな場所で偶然出会う可能性なんて万に一つだよ。薬品を使ってたらもっとわからないはずだろ?」

そう、確かにいう通りだ。

だから、偶然じゃなく、必ず見つかる方法があればいいだけの話。

「・・・ガードはどうかしら?彼らは、交代制でいつもアウトポストに立っているでしょう?」

ちょっとはいい案だと思った。確かに冒険者らしからぬ格好の人間が危険地帯にいれば、彼らの記憶にも残るはず。

何より、始終そこにいるということがポイントだろうから。

しかし、彼は首を横にふった。

「いつもなら、ザルカバード側にガードがいるはずなんだ、たしかに。」

「いつもなら?」

「うん・・・ここ数ヶ月、パルドニアは獣人の手に落ちている。ガードが立っていないんだ」

ワイングラスをぐるぐると回しながら彼は目を伏せた。

店内に流れるジャズの音だけが、静かな店内に沈殿していく。

あの雪の向こうにもし彼女がいたとしたら、何を考えてあの静かな雪景色を見ていたのだろう。

その後、レンタルハウスに帰っても、私は明け方近くまでうまく寝付けずに、なかなかあけない夜にやきもきしながら時を過ごしたのだった。

夜明け前の闇が一番深いんだと、私は初めて知った。

| 2005 |

| 08,31 |

«涙の夕焼け»

「プレゼントがあります」

君の手紙をもらったのは、昨日のことだった。

「夕刻、サルタバルタに来てほしいの」

「夕刻?それにプレゼントって何だよ?」

僕が怪訝そうな声で呟いたのに、君は何も答えてくれなかったっけ。

メアの岩までテレポを使ってワープし、高騰しているチョコボレンタルはせずに、歩いてサルタバルタ平原へと向かった。

時々頬を撫ぜる砂っぽい風が不思議と心地よくて、僕は夏の陽射しに手を翳しながら、短く伸びた自分の影を追いかけていく。

「ねぇ、聞こえる?」

リンクパールから僕を呼ぶ聴きなれたアルトに僕は汗ばんだ手でパールを握り締め、答えを交わす。

「・・・よく聞こえるよ。まるで傍にいるみたいだ」

「明日も暑くなるのかな?」

「うん、きっとね」

先に待ち受けてるものへの期待からか、いつもより口数は少なかった。

赤茶けた大地から舞う砂煙が、ダウンヒルへと風に乗りながら駆け下りていく。

やがて苔のような緑が少し長めのサバンナへと変わる頃、もう時間は16時を回っていた。

サルタバルタに着いたよ、と声をかけると、しばらく黙り込んだあと、かすれた声が飛び込んでくる。

「・・・久しぶりでしょ?サルタバルタに戻ってきたの」

「そうだな、もうずっとジュノにいたから。最近はエルシモ地方とかに行くことも多かったし」

そう答えながら、そういえば久しぶりだったなと思い出す。

川沿いにくだり、目の前の崖がさっとひらけた場所に出たとき、僕は思わず声を上げた。

「・・・すっげぇ」

雲が流れ、赤い色をろ過したような澄んだ空が目の前にあったんだ。

「これを見せたかったの。ごめんね、突然呼び出して」

その言葉を背に、僕は普段忘れていた何でもない景色、当たり前のようにあった母国の素晴らしさに改めて触れた気がしたんだ。

きっと、君はこれをプレゼントだと言いたかったんだってはじめて思い至った。

「・・・ごめん、ちゃんと帰るよ、これからは」

その言葉に、君がくすりと笑う。

やがてその夕焼けが藍色に染まっていくその瞬間まで、僕は立ち止まり、いつまでもサルタバルタの空を見上げていた。

君の手紙をもらったのは、昨日のことだった。

「夕刻、サルタバルタに来てほしいの」

「夕刻?それにプレゼントって何だよ?」

僕が怪訝そうな声で呟いたのに、君は何も答えてくれなかったっけ。

メアの岩までテレポを使ってワープし、高騰しているチョコボレンタルはせずに、歩いてサルタバルタ平原へと向かった。

時々頬を撫ぜる砂っぽい風が不思議と心地よくて、僕は夏の陽射しに手を翳しながら、短く伸びた自分の影を追いかけていく。

「ねぇ、聞こえる?」

リンクパールから僕を呼ぶ聴きなれたアルトに僕は汗ばんだ手でパールを握り締め、答えを交わす。

「・・・よく聞こえるよ。まるで傍にいるみたいだ」

「明日も暑くなるのかな?」

「うん、きっとね」

先に待ち受けてるものへの期待からか、いつもより口数は少なかった。

赤茶けた大地から舞う砂煙が、ダウンヒルへと風に乗りながら駆け下りていく。

やがて苔のような緑が少し長めのサバンナへと変わる頃、もう時間は16時を回っていた。

サルタバルタに着いたよ、と声をかけると、しばらく黙り込んだあと、かすれた声が飛び込んでくる。

「・・・久しぶりでしょ?サルタバルタに戻ってきたの」

「そうだな、もうずっとジュノにいたから。最近はエルシモ地方とかに行くことも多かったし」

そう答えながら、そういえば久しぶりだったなと思い出す。

川沿いにくだり、目の前の崖がさっとひらけた場所に出たとき、僕は思わず声を上げた。

「・・・すっげぇ」

雲が流れ、赤い色をろ過したような澄んだ空が目の前にあったんだ。

「これを見せたかったの。ごめんね、突然呼び出して」

その言葉を背に、僕は普段忘れていた何でもない景色、当たり前のようにあった母国の素晴らしさに改めて触れた気がしたんだ。

きっと、君はこれをプレゼントだと言いたかったんだってはじめて思い至った。

「・・・ごめん、ちゃんと帰るよ、これからは」

その言葉に、君がくすりと笑う。

やがてその夕焼けが藍色に染まっていくその瞬間まで、僕は立ち止まり、いつまでもサルタバルタの空を見上げていた。

カレンダー

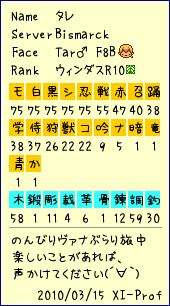

プロフィール

カテゴリー

最新記事

(04/18)

(03/17)

(02/15)

(12/15)

(11/15)

最新TB

ブログ内検索