| 2004 |

| 07,07 |

«アマノガワ»

一年に一度、とある男女が逢瀬を楽しむ日。

そう聞くとどこか生々しいトーンなのに、なぜかすごく透明感のある光景が浮かぶ。

わたしにとっての七夕は、いつだってそうだった。

小学生の頃から出入りしていたプラネタリウム。

叔父がここの館長をしていたこともあって、わたしはここで幾度も無表情の空を眺めてきた。

何も見えないスクリーンが漆黒の闇を映し、そこに光を称えるとき、わたしはその美しさと、どこか虚無感漂う空間に酔う。

家庭の事情から、父親とも母親とも引き離されて育ったわたしにとって、親代わりの叔父から与えてもらったのは、自分の心のように早変わりしていくこの空模様だったのかもしれない。

その中でもスキだったのは、七夕の夜だった。

その昔、七夕の夜には、叔父の解説付のプラネタリウムのスペシャルプログラムを堪能した後、一年に2回だけ、両親とディナーを共にするのが定例となっていた。

一年に一度、男女がめぐり合う。

何も知らないわたしに取って、それは他ならぬ大好きだった両親との再会のイメージだったんだ。

「ユキちゃん、そろそろ準備はできた?」

「あ、はい、大丈夫です。清掃も済んでます」

頭上から降ってくる叔父の声に、わたしは慌てて声を張り上げた。

感傷的な想いを慌てて振り払い、階段状になった観客席を駆け上がる。

−考えてはいけない。そう、もう忘れるって決めたじゃない。

浮かぶ苦笑いは、きっと心をだまそうとしている証拠。

忘れるって決めたということは、まだ忘れられないということなんだろう。

17歳になって、両親とのディナーももはや過去のものとなり・・・わたしは、こうして七夕の夜はプラネタリウムの一アルバイトとして過ごす。

せめて、その透明なイメージと。。。泣きたくなるような気持ちを空に送るために。

ブーッ。

けたたましいブザーの音。

以前よりもずいぶんと少なくなったけれど、それでもこの日の夜には多くの人がここにやってくる。

やがて、煌々とした明かりがトーンを落とし、代わって闇の気配が忍び寄ってくる。

このプラネタリウムは、もう随分設備も古くなったと聞くけれど、それでもこの星が瞬き始める瞬間の光景というのは、思わず息を呑むほどだ。

観客の誘導を終えたわたしは、ドアにもたれ掛かりながら、ぼんやりとその光景を眺めていた。

そして−。

「ようこそ、プラネタリウム『アルデバラン』へ。

今宵は、特別プログラムとして、織姫と彦星の逢瀬の物語を、この星を使いながら楽しんでいただきましょう」

太いバリトンの声の持ち主は、叔父のものだ。

こうやって、特別な夜には、自らマイクを持って話すのが、創造性豊かな叔父らしい。

いつもと違い、BGMもピアノトリオのジャズのCDを掛けながら、なんともムーディーな雰囲気がドーム一帯に広がる。

15分ほど、プログラムを楽しんでいると、ふと気になる光景が映った。

わたしのすぐ右、席でいう最後尾の右側に座っている男の子がいたんだ。

ちょっと可愛らしい顔立ちで、クセのないストレートな髪。

おそらくわたしと同じくらいの年かしら?

まだ随分と顔立ちは幼く見えるけれど、意思の強さが現れている顔にわたしは思わず見入ってしまった。

でも、その彼は、人目もはばからず、ポロポロと泣いていた。

上を向きながら泣いているから、白いハーフジップのパーカーが涙で濡れていくのが暗い中でもわかる。

なんだか、そんな彼の表情を見ていると、わたしの方まで思い出してはいけない感情を呼び起こしてしまいそうだった。

3年前の七夕の日。

もう、両親と3人で食事をするなんて幻想が、壊れてしまった日。

進むべき道があって、それに迷うなんて、どれほどうらやましかったことだろう。

わたしにとって、自分の道を見つけるというのは、途方もなく困難なことだった。

それを示してくれるのは、星だけなのかもしれない、そう思っていたくらいだから。

14歳のわたしが、人工の空の下で泣きじゃくっていた、あの顔と思わずダブってしまって、わたしまで感傷的な想いに囚われる。

−宙(そら)は人の想いを映すんだ。

そう言ってくれたのは、あのとき泣きじゃくってるわたしを見た叔父の言葉だった。

結局、彼は上映が終わり、ドームが明るくなっても、相変わらず席に座ったままだった。

彼以外のお客様が帰り、わたしも清掃をはじめる。

置き去りにされたペットボトルをそっと摘み上げ、不審物だけチェックし、彼がいる周りの席以外は掃除を終えたわたしは、

「あの・・・お客様?」と声をかけた。

彼は、はっと我に返った様子で、慌てて真っ赤になった眼を擦り、

「あ、えと・・・すみません」と申し訳なさそうな表情で席を立ち、そのまま走って行ってしまった。

バタンと音を立ててドアが閉まる音をわたしもぼんやりと聞いていたような気がする。

「彼はね、有名な医者の息子なんだよ」

いきなり響くバリトンに思わず振り向くと、随分と楽な格好の叔父の姿があった。

「あら、お疲れ様です、叔父さん」

「こら、館長と呼ばんか、ここでは」と苦笑交じりの叔父は、短くそろえられた顎鬚をいじりながら、ふと空を見上げた。

何もない空。

さっきまで二つの星が逢瀬を重ねていた空だ。

「あの子は、君と違ってね、道を強いられているあまりに、現実と希望との軋轢で苦しんでるんだ。

道を決められるというのは、楽だけど、それに抗うのは、道なき道を行くよりも大変なのかもしれないね」

「わたしは・・・よくわからない。けど、叔父さん、前言ってたよね?

宙は人の思いを映すんだ、って。あの子が見ている空は、押しつぶされそうなくらいに重たくて、でもすごくキレイだったの」

そんな一方的な出会いから、わたしが彼と出会うのは、さらに数年後のお話。

透明な想いは、今ではもうすっかり様々な色に染まっているけれど、あのときの空の色は今でもあの天の川の片隅に残っている。

そう聞くとどこか生々しいトーンなのに、なぜかすごく透明感のある光景が浮かぶ。

わたしにとっての七夕は、いつだってそうだった。

小学生の頃から出入りしていたプラネタリウム。

叔父がここの館長をしていたこともあって、わたしはここで幾度も無表情の空を眺めてきた。

何も見えないスクリーンが漆黒の闇を映し、そこに光を称えるとき、わたしはその美しさと、どこか虚無感漂う空間に酔う。

家庭の事情から、父親とも母親とも引き離されて育ったわたしにとって、親代わりの叔父から与えてもらったのは、自分の心のように早変わりしていくこの空模様だったのかもしれない。

その中でもスキだったのは、七夕の夜だった。

その昔、七夕の夜には、叔父の解説付のプラネタリウムのスペシャルプログラムを堪能した後、一年に2回だけ、両親とディナーを共にするのが定例となっていた。

一年に一度、男女がめぐり合う。

何も知らないわたしに取って、それは他ならぬ大好きだった両親との再会のイメージだったんだ。

「ユキちゃん、そろそろ準備はできた?」

「あ、はい、大丈夫です。清掃も済んでます」

頭上から降ってくる叔父の声に、わたしは慌てて声を張り上げた。

感傷的な想いを慌てて振り払い、階段状になった観客席を駆け上がる。

−考えてはいけない。そう、もう忘れるって決めたじゃない。

浮かぶ苦笑いは、きっと心をだまそうとしている証拠。

忘れるって決めたということは、まだ忘れられないということなんだろう。

17歳になって、両親とのディナーももはや過去のものとなり・・・わたしは、こうして七夕の夜はプラネタリウムの一アルバイトとして過ごす。

せめて、その透明なイメージと。。。泣きたくなるような気持ちを空に送るために。

ブーッ。

けたたましいブザーの音。

以前よりもずいぶんと少なくなったけれど、それでもこの日の夜には多くの人がここにやってくる。

やがて、煌々とした明かりがトーンを落とし、代わって闇の気配が忍び寄ってくる。

このプラネタリウムは、もう随分設備も古くなったと聞くけれど、それでもこの星が瞬き始める瞬間の光景というのは、思わず息を呑むほどだ。

観客の誘導を終えたわたしは、ドアにもたれ掛かりながら、ぼんやりとその光景を眺めていた。

そして−。

「ようこそ、プラネタリウム『アルデバラン』へ。

今宵は、特別プログラムとして、織姫と彦星の逢瀬の物語を、この星を使いながら楽しんでいただきましょう」

太いバリトンの声の持ち主は、叔父のものだ。

こうやって、特別な夜には、自らマイクを持って話すのが、創造性豊かな叔父らしい。

いつもと違い、BGMもピアノトリオのジャズのCDを掛けながら、なんともムーディーな雰囲気がドーム一帯に広がる。

15分ほど、プログラムを楽しんでいると、ふと気になる光景が映った。

わたしのすぐ右、席でいう最後尾の右側に座っている男の子がいたんだ。

ちょっと可愛らしい顔立ちで、クセのないストレートな髪。

おそらくわたしと同じくらいの年かしら?

まだ随分と顔立ちは幼く見えるけれど、意思の強さが現れている顔にわたしは思わず見入ってしまった。

でも、その彼は、人目もはばからず、ポロポロと泣いていた。

上を向きながら泣いているから、白いハーフジップのパーカーが涙で濡れていくのが暗い中でもわかる。

なんだか、そんな彼の表情を見ていると、わたしの方まで思い出してはいけない感情を呼び起こしてしまいそうだった。

3年前の七夕の日。

もう、両親と3人で食事をするなんて幻想が、壊れてしまった日。

進むべき道があって、それに迷うなんて、どれほどうらやましかったことだろう。

わたしにとって、自分の道を見つけるというのは、途方もなく困難なことだった。

それを示してくれるのは、星だけなのかもしれない、そう思っていたくらいだから。

14歳のわたしが、人工の空の下で泣きじゃくっていた、あの顔と思わずダブってしまって、わたしまで感傷的な想いに囚われる。

−宙(そら)は人の想いを映すんだ。

そう言ってくれたのは、あのとき泣きじゃくってるわたしを見た叔父の言葉だった。

結局、彼は上映が終わり、ドームが明るくなっても、相変わらず席に座ったままだった。

彼以外のお客様が帰り、わたしも清掃をはじめる。

置き去りにされたペットボトルをそっと摘み上げ、不審物だけチェックし、彼がいる周りの席以外は掃除を終えたわたしは、

「あの・・・お客様?」と声をかけた。

彼は、はっと我に返った様子で、慌てて真っ赤になった眼を擦り、

「あ、えと・・・すみません」と申し訳なさそうな表情で席を立ち、そのまま走って行ってしまった。

バタンと音を立ててドアが閉まる音をわたしもぼんやりと聞いていたような気がする。

「彼はね、有名な医者の息子なんだよ」

いきなり響くバリトンに思わず振り向くと、随分と楽な格好の叔父の姿があった。

「あら、お疲れ様です、叔父さん」

「こら、館長と呼ばんか、ここでは」と苦笑交じりの叔父は、短くそろえられた顎鬚をいじりながら、ふと空を見上げた。

何もない空。

さっきまで二つの星が逢瀬を重ねていた空だ。

「あの子は、君と違ってね、道を強いられているあまりに、現実と希望との軋轢で苦しんでるんだ。

道を決められるというのは、楽だけど、それに抗うのは、道なき道を行くよりも大変なのかもしれないね」

「わたしは・・・よくわからない。けど、叔父さん、前言ってたよね?

宙は人の思いを映すんだ、って。あの子が見ている空は、押しつぶされそうなくらいに重たくて、でもすごくキレイだったの」

そんな一方的な出会いから、わたしが彼と出会うのは、さらに数年後のお話。

透明な想いは、今ではもうすっかり様々な色に染まっているけれど、あのときの空の色は今でもあの天の川の片隅に残っている。

ちと思いつきで書いた七夕用短編。

これの元ネタ(?)がわかる人は、リアルで僕と付き合いがある人なのかもしれませんが。。。

昔、僕が持っていたサイトで、載せていた小説の番外編みたいな感じなんです。

まあ、元ネタわかる人は、ニヤニヤしてやってくださいw

その昔、友達に請求されてた短編だったので、やっと載せることができました。

Kくん、遅くなったけど、約束果たしたよー。

まあ、その元の話というのは若気の至りで書いたようなものなので、今ごろアップするつもりもないんで、あしからず^^;

これの元ネタ(?)がわかる人は、リアルで僕と付き合いがある人なのかもしれませんが。。。

昔、僕が持っていたサイトで、載せていた小説の番外編みたいな感じなんです。

まあ、元ネタわかる人は、ニヤニヤしてやってくださいw

その昔、友達に請求されてた短編だったので、やっと載せることができました。

Kくん、遅くなったけど、約束果たしたよー。

まあ、その元の話というのは若気の至りで書いたようなものなので、今ごろアップするつもりもないんで、あしからず^^;

PR

カレンダー

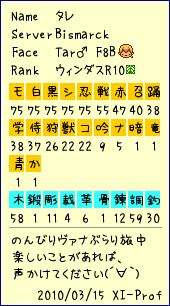

プロフィール

カテゴリー

最新記事

(04/18)

(03/17)

(02/15)

(12/15)

(11/15)

最新TB

ブログ内検索